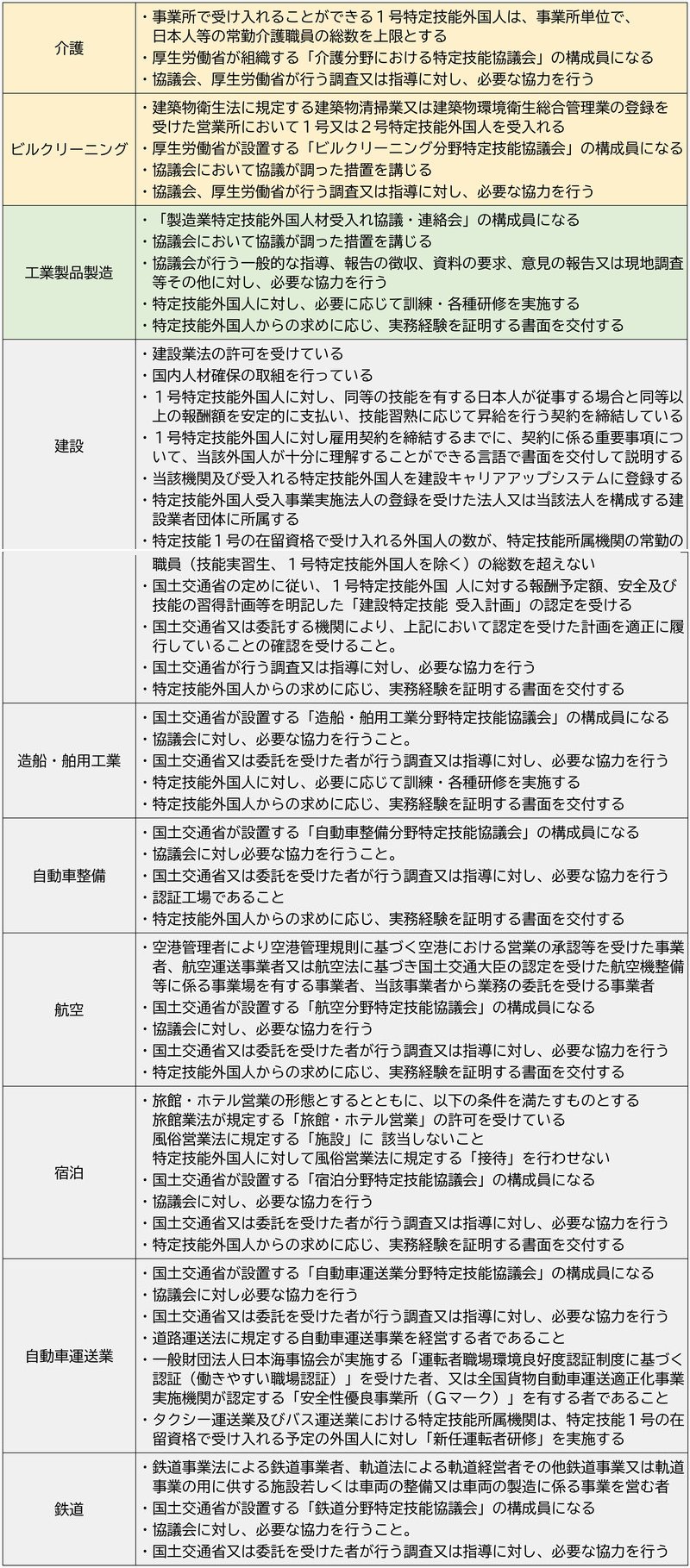

■特定技能受入支援

■在留資格「特定技能」

在留資格である「特定技能」は、中・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人労働者を受入れていくことを目的としています。

鹿島人材養成事業協同組合では、外国人技能実習制度による技能実習生の監理での経験を活かし、特定技能においても、登録支援機関として受入れ企業の皆様の力となるべく対応いたします。

■「特定技能」と「技能実習」の違い

「技能実習」は、外国人の方が日本の技術を学び、母国に持ち帰ることで経済発展に役立てる国際貢献を主な目的としています。対して「特定技能」は、外国人の方を労働者として受入れる在留資格です。人材不足の産業に戦力となる人材を提供することが目的なっており、広い範囲の労働を行うことができます。

制度として「特定技能」と「技能実習」は独立していますが、特定技能1号について、技能実習2号を良好に修了した者については技術・日本語能力に関する試験が免除となります。技能実習生からの移行や、過去に技能実習を修了し、要件を満たした方を特定技能1号として受れ入れることができます。

■特定技能1号と2号について

●特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

●特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

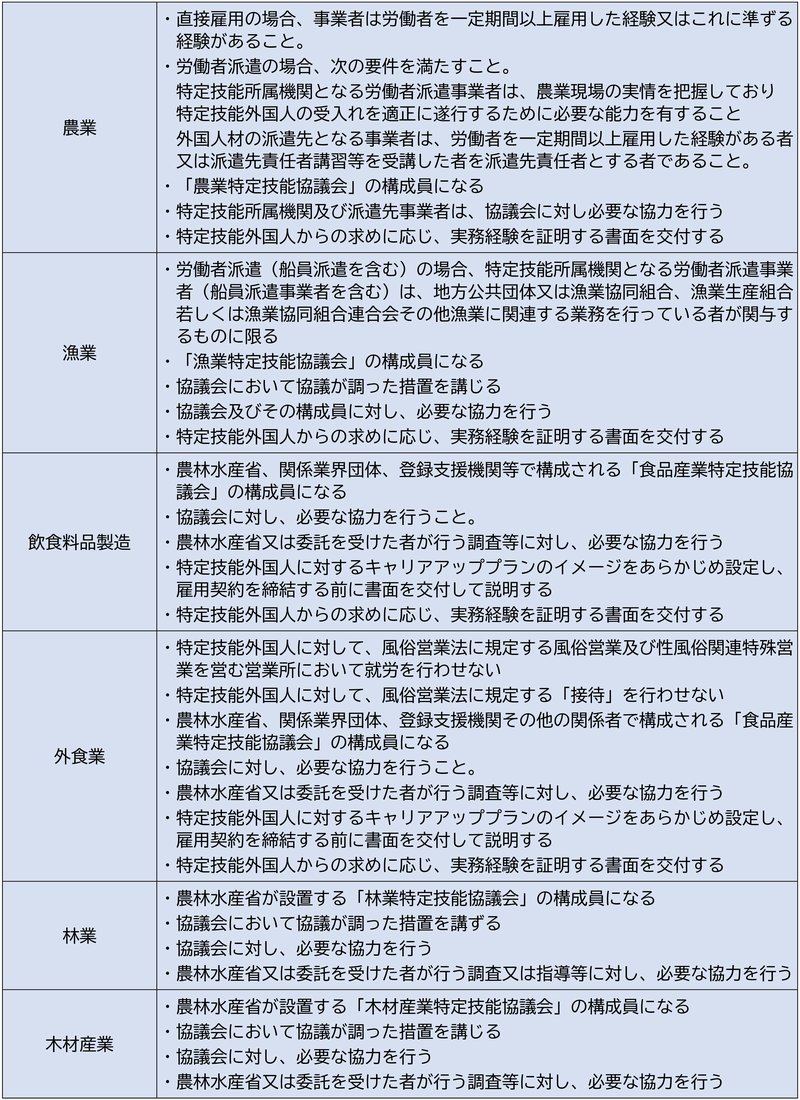

■特定技能外国人を受入れることのできる分野

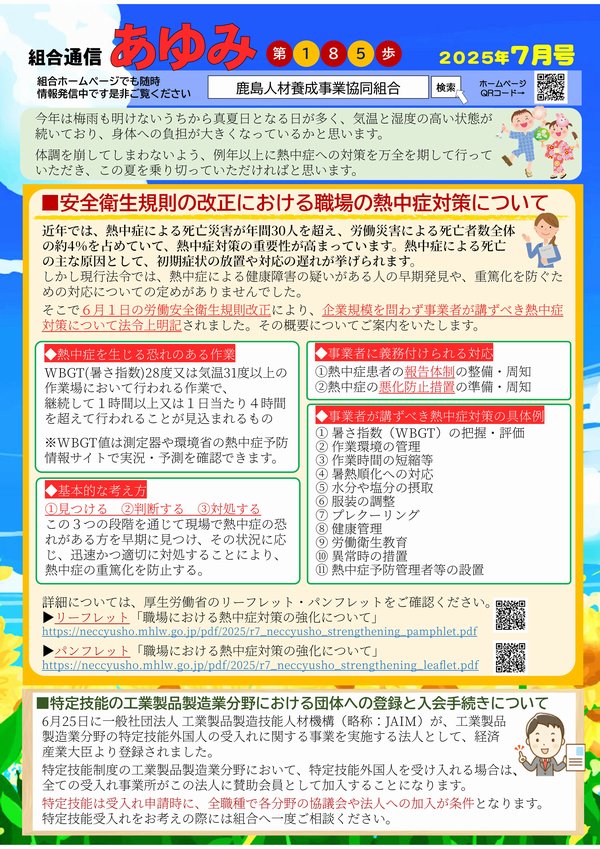

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。特定産業分野とは、次の16分野です。(2025年7月現在)

■受入れ機関について

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を受け入れる企業・個人事業主の皆様のことです。

受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

■受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)

②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)

⑤特定技能協議会へ加入すること。

■受入れ機関(特定技能所属機関)の義務

①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)

②外国人への支援を適切に実施すること(登録支援機関に委託可能)

③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと(登録支援機関に委託可能)

※①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

■登録支援機関(弊組合)が支援する内容について

受入れ機関は、登録支援機関と支援委託契約を締結していただくことで、1号特定技能外国人に対する

支援計画の申請・実施を委託することができます。

■出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

■1号特定技能外国人に対する支援

①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う)

②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り

③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施

④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む)

⑤生活のための日本語習得の支援

⑥外国人からの相談・苦情への対応

⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援

⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援

⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

■よくあるご質問

Q1.特定技能外国人に支払うべき給与水準は

(A)特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

Q2.特定技能外国人を受入れるために受入れ機関(雇用元企業)としての認定は必要か

(A)受入れ機関(雇用元企業)が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ機関(雇用元企業)が所定の基準を満たしている必要があります。

Q3.受入れ機関(雇用元企業)にて行う支援業務を登録支援機関に委託は必須か

(A)支援業務は全部受入機関(雇用元企業)より行うべきものですが、登録支援機関に委託しなくても問題ありません。

ただ、業務量が膨大となるため、登録支援機関に依頼したほうがスムーズと思われます。

Q4.支援の費用は誰が負担するのか

(A)基本的に受入れ機関(雇用元企業)が負担することとなります。

Q5.支援に要する費用で受入れ機関(雇用元企業)が負担する範囲はどこまでか

(A)受入れ機関(雇用元企業)の基準として、特定技能外国人支援にかかる費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととされています。法務省令に規定されている各支援事項については、特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要した費用については受入れ機関(雇用元企業)が負担することとなります。

Q6.特定技能外国人の家賃の費用を当該外国人に請求することはできるか

(A)請求することはできます。

住居の確保は、必ずしも受入れ機関(雇用元企業)が住居費用を負担することまで求めるものではなく、例えば賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うことを予定しています。

Q7.社宅や所有する住宅を特定技能外国人に提供することはできるか

(A)特定技能外国人の受入れ機関(雇用元企業)が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。

Q8.アルバイトやパートタイム労働者でも雇い入れることが可能か

(A)アルバイトやパートタイム労働者を雇い入れることはできません。

本制度における労働者は「フルタイム」で雇用される一般の労働者をいい、アルバイトやパートタイム労働者は含まれません。「フルタイム」とは原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上、週労働時間が30時間以上であることをいいます。